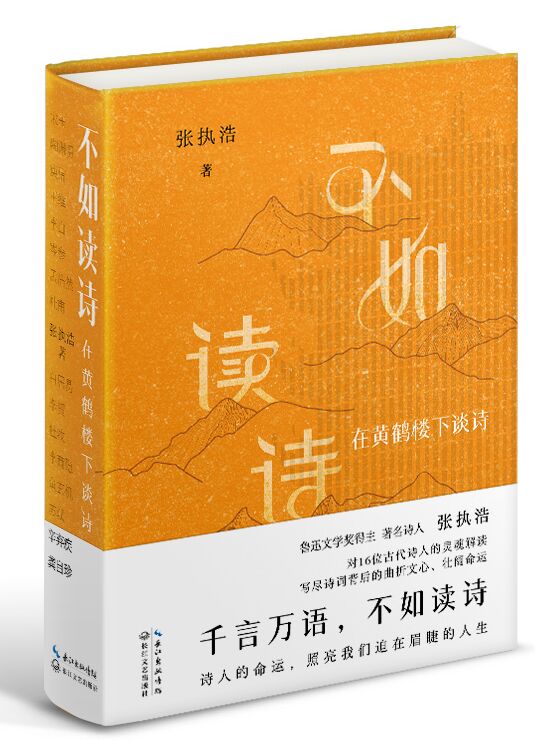

《不如读诗》是当代诗人、鲁迅文学奖得主张执浩的古典诗歌随笔集,诗意解读了杜甫、李白、王维、李商隐、孟浩然、苏轼等16位大诗人的生平经历和诗歌写作。作者从一个现代诗人的视角出发,一步步靠近古代诗人,不调侃,不仰望,不矫饰,不煽情,将诗人们还原成有血有肉的鲜活生命,写尽诗行背后曲折隐秘的文心,让古典的诗歌在现代的时空里焕发新生。

本书中的每篇文章以一位诗人或一个诗歌现象为主题,既可独立成篇,又有统摄全书的线索隐伏其中。作者将诗人与诗歌置于连续性的诗歌史之中,以此梳理出一条延绵不绝的中国诗歌发展脉络,为理解诗歌开辟了新的路径。